Entrar en el taller del Maestro Abularach es adentrarse en un laberinto circular borgiano. Donde quiera que se pose la mirada, encuentra lienzos formados por centenas, carpetas que apenas permiten el nudo del listón, repisas vueltas milhojas y cajones misteriosos: intuitivamente, los sabemos contenedores de tesoros. El ojo no logra abarcar tanto, tantas horas de trabajo, tanta pasión, tanta genialidad, tanta investigación, tantas noches de desvelo, buscando la forma, el color, la metáfora adecuada.

Ingresé por primera vez a ese templo en noviembre de 2020. Ese año que cambió el curso de nuestra historia humana fue también el que se llevó a uno de los grandes maestros de Guatemala, en la misma tierra que lo viera nacer 87 años atrás. Yo no tendría la suerte de conocerlo, de escucharlo, de conversar con él; nunca lo vería trabajar en ese taller en el que, pocos meses antes, pasaba días intensos y noches de desvelo. Sin embargo, me asombré de cómo todo el ambiente, el desorden organizado, los trazos en cada una de las innumerables obras, revelaban facetas de su persona. Calificativos se presentaban a mi mente: inquieto, investigador, curioso, perseverante, introspectivo, solitario, sabio, bohemio, imaginativo, agudo, clarividente.

Presentí que ese encuentro con su obra sería un encuentro con su energía humana. Una energía que aún sigue presente en todo lo que creó, y en todo en lo que creyó.

Cómo Abularach se volvió Abularach

Recuerdo haber visto el catálogo de una exposición que se titulaba Picasso antes de Picasso que tuvo lugar en el Louisiana Museum of Modern Art: cómo Picasso llegó a ser “el” representante del cubismo – y, hasta cierto punto, del arte moderno. Todos los grandes pasaron por un proceso: y al descubrir tantas obras, intuí que el proceso mismo había sido la obra de toda la vida del maestro Abularach.

“Aquí”, me indicaba su sobrina Ximena Fernández, “se subía en un andamio, a los 86 años, cincel en mano, para tallar los muros”: un regalo para los ojos, la belleza de una arquitectura mestiza, con influencias árabes, mayas, coloniales. “Todo esto lo realizó él”.

Interiormente, empiezo a hilar esa biografía, atravesada de hitos políticos, sociales, culturales, de nuestra historia reciente. Así, entre varias visitas al taller, algunas lecturas – entre las que destaca la fabulosa entrevista realizada por Marivi Veliz para la colección Pensamiento II del CCE, que me dio acceso a sus palabras preciosas – y muchas conversaciones con su sobrina Ximena, su hermano Roberto y su hermana Ana María, que me abrieron generosamente las puertas de su casa: así me aproximé al Maestro de una manera singular, tejida de fascinación por el artista, atracción por su obra y cariño por el hombre. Una aproximación que intentaré plasmar aquí.

Rodolfo Abularach nació en época de Ubico; y reveló su vocación en tiempos de la Primavera Democrática. A los 13 años, forzado a quedarse en cama por una enfermedad, pintó el enfrentamiento fantaseado entre Don Pedro de Alvarado y Tecún Umán: caballos erguidos, ensangrentados; lágrimas derramadas auspiciando las de generaciones venideras; cuerpos amontonados en la promiscuidad de la muerte y el dolor, bajo el vuelo desesperanzado del mítico quetzal. La obra, inspirada por aquella leyenda un tanto caduca, parece llevar la marca de los Westerns hollywoodenses, y a la vez recuerda óleos académicos de batallas heroicas. El joven Rodolfo ya gozaba, claramente, de referencias occidentales, a la vez que experimentaba la necesidad de plasmar, visualmente, los mitos de su patria. Esta obra, además de la maestría excepcional de técnicas de pintura, es prueba de una empatía fuera de lo común, y más a tan temprana edad, por el dolor humano y animal. “De esa sangre mezclada, de esa violencia originaria, nació mi pueblo, Guatemala” afirma el lienzo entero: era 1946 y Rodolfo Abularach ya era un gran pintor.

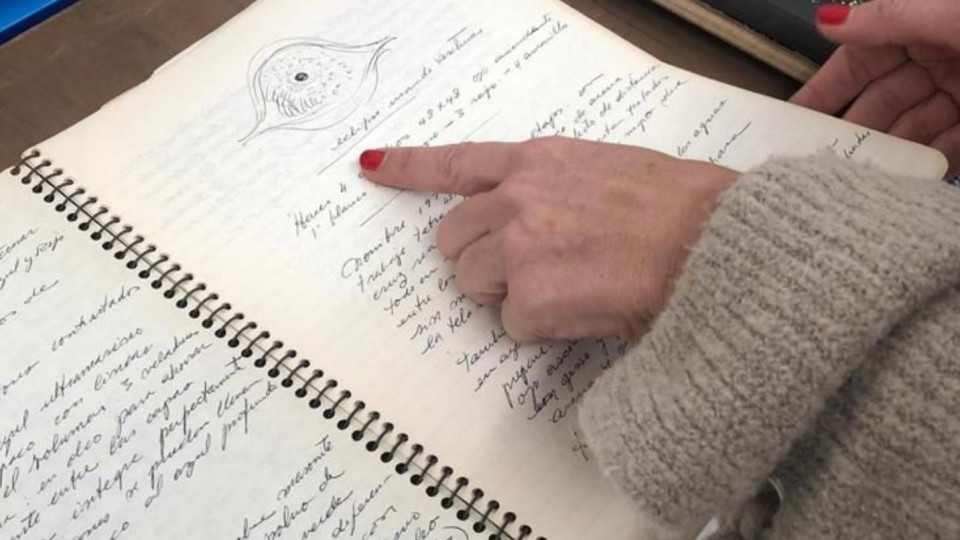

Al seguir buscando entre los cajones, sentadas en el suelo, Ximena y yo encontramos un cuaderno de bocetos. Son de su época que se podría calificar de española: la tauromaquia, el flamenco; bailarinas, guitarristas, toreros. “Su padre abrió una plaza de Toros”, me explica Ximena, “hacía venir a grandes estrellas desde España. Fue tanta la pasión en la familia que su hermano, mi tío Guayo, se volvió torero”. De esa época, finales de los años 1940, inicios de la década de 1950, quedaron varios óleos, acuarelas, y esos tesoritos de pequeño formato: bosquejos en papel con tinta china, donde uno puede notar el gesto rápido, dominado, de un adolescente inquieto de captar el movimiento, la relación entre el torero y el animal; la danza espléndida y funesta entre el hombre – la civilización – y el mundo salvaje.

Fechadas de finales de los años 1950, descubrimos luego otro tipo de piezas. El Maestro aparece, evidente, su estudio de los movimientos en boga en el mundo: vemos, en Tronco Viejo, la influencia de un Kandinsky; en Águilas a un Wifredo Lam; a un Rufino Tamayo en Revolución, Tumulto en la Entrada; a un Miró en Caballeros con Armadura, mientras que en Máscara se ve claramente la marca del cubismo. Fueron los años en que Rodolfo Abularach viaja a México, a Nueva York. Es fácil imaginar el impacto que representó para el joven pintor guatemalteco (apenas tendría entonces 23-24 años) el apreciar finalmente la efervescencia cultural de esas ciudades: el museo a cielo abierto del Distrito Federal – en el apogeo del moralismo – el cosmopolitismo de las galerías neoyorkinas en los flamantes 1950’s. Las de esa época son obras realizadas con una técnica impecable y temáticas que entraban en consonancia con grandes ideales de la post-guerra: la democracia, los movimientos revolucionarios, la descolonización. Fueron años, esos, de empaparse, de entender, de experimentar, de aprender haciendo. Rodolfo Abularach se insertó entonces, de golpe, en la escena del siglo XX.

Pero no es hasta finales de los años 1960, con obras como Organic Form, que Rodolfo Abularach se vuelve Abularach. Inicia con el blanco y negro: dualidad y complementariedad entre luz, claridad, sombra, oscuridad. El lienzo se transforma en un terreno de juego continuo entre los espacios de oscuridad – ausencia de luz – y los espacios de sombra – intercepción de los rayos directos de luz. Aparecen las Estelas, la serie Anunciación. Litografías, aguafuertes y tintas en gran formato sobre papel son muestra, sutiles, de una entrega cada vez más absoluta a la investigación, hasta el límite de la obsesión ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? ¿En dónde yace el resplandor? indagan todas, en un coro polifónico. En ellas, vemos una inflexión: distanciándose de los movimientos de arte comprometido, lejos también del arte comercial, Rodolfo Abularach percibe y entiende el mundo desde su introspección. En ese sentido, hace prueba de responsabilidad – en la aceptación hinduista de la palabra: sólo a través de un entendimiento profundo de uno mismo se puede pretender acceder al resto de la humanidad.

Parafraseando a Lao-Tse, el Maestro declaraba: “aunque no traspase su puerta, puede el hombre comprender el universo. Aunque no mire a través de la ventana, puede conocer el sendero de los cielos”. Estrellas, planetas, seres cósmicos abren el camino hacia otra serie de obras, que se volvieron paradigmáticas: Los Ojos.

Sobre una mesa, posados, inquietos, inmensos, decenas de ojos nos observan. Ojos maquillados, ojos arrugados, ojos-furia, ojos-ternura, ojos-dolor, ojos-amor, ojos-misterio, ojos que ocultan y revelan. Rodolfo Abularach cuenta que son el fruto del casual encuentro de un compás con un cuadrado. “Es curioso ¿Por qué salió [el ojo]? No tengo idea” se pregunta, inocente, sorprendido[1]. Fue una revelación, que al inicio tuvo mucho de cósmico, ojo-sol; ojo-planeta; ojo-astro. Poco a poco, el Maestro inscribe así en el mundo su contacto con la humanidad: ya encarnados, terrenales, cada uno surge, evidentemente, de un encuentro. Que sean ojos de un campesino del Altiplano guatemalteco, o los de un cantante de jazz de Brooklyn; que le pertenezcan a su hermana o a una visión casual en el metro: son, existen, se expresan; sin palabras, sin idiomas; sin acentos. Siendo el contacto más directo con la intimidad, prescinden de consideraciones raciales o de estatus social. Lo que cuenta, es la historia que tienen que contar, la vida que existe detrás de esas pupilas, los temores y los sueños de sus dueños. Lo que importa, son esas miradas al mundo, al otro. Al espectador, que somos todos.

Llama la atención que estos ojos sean (casi) todos individuales: la pareja se ha desmembrado. A menos que éstos sean otros, diferentes del par que sirve para aprehender visualmente el mundo. Al verlos todos, se me ocurre que podrían tratarse de otro tipo de órgano: el ojo interno o tercer ojo que nos abre a una percepción más allá de lo que se puede observar con la simple vista; el ojo que nos conduce a nuestro reino interior, a un estado de consciencia superior. El ojo de la iluminación, el de la clarividencia.

Vuelvo a ver toda la obra, desde 1960 cuando se instala en Nueva York, hasta sus últimos días en esta dimensión: y de repente, bajo el prisma de una espiritualidad abierta, cosmogónica, consciente, entiendo más las otras facetas de su trayectoria, su investigación incesante, su infatigable necesidad de llegar a la esencia del sujeto: el Ojo, planeta, sol. Las Estelas, las Anunciaciones, monumentales siempre en su verticalidad. Las Máscaras mayas. Los Volcanes, esa fuerza que surge del centro del planeta. Sus Paisajes, siempre regidos por un elemento. La obra escultórica de mármol y bronce, tan sensual. La impresionante Después de la guerra – o Exterminio de 1,80 m x 1,80 m que realizó como un grito de sublevación en 1990. Cada una de esas piezas nacía de sus entrañas, desde su espíritu, y en conexión con el mundo, con el contexto espacio-temporal, con los elementos de la naturaleza, y también con el cosmos. Al conocer su espiritualidad, al entender que su acercamiento al otro se hacía a través de la introspección, toda su obra, por más variada que parezca, llega a una unidad. Cada una de esas piezas lleva consigo la marca de un hombre que quiere dar lo mejor de sí, un hombre “honesto” cuya herramienta sublime es el arte.

No me queda más que terminar con una cita del mismo Rodolfo Abularach, en su conversación con Marivi Véliz: “Todo esto tiene mucho que ver con la honestidad: qué es lo que quieres hacer, qué tan claro tienes lo que quieres hacer, dónde estás parado. El arte para mí tiene que estar lo más limpio posible de toda clase de adornos, que en lugar de hacerlo claro y nítido, lo enturbian. No sé si me explico. Es decir, primero, tiene que haber mucha honestidad, no para halagar a nadie, sino para decir lo que uno siente de verdad, limpiamente”.

Acceder a esa limpieza, a esa verdad, le tomó toda una vida, le tomó cada una de sus obras: ser parte de ese proceso las transforma en algo más, y hace su lectura infinita.

[1] Rodolfo Abularach conversa con Marivi Véliz, Ediciones de la Cooperación Cultural Exterior Española, Colección Pensamiento, Guatemala, 2005