Pansy Napangardi fait partie des artistes connus seulement des collectionneurs et spécialistes de l’art aborigène mais elle a pourtant eu une grande importance.

Pansy est née en 1949 (entre 1940 et 1949) et a passé ses premières années dans le bush, vivant de façon traditionnelle. Ses parents ont rapidement rejoint la communauté d’Haast Bluff, où une mission chrétienne est installée et où on distribue des rations alimentaires. Son père, est un locuteur warlpiri possédant des droits importants sur le site sacré de Vaughan Springs. De ce côté paternel, Pansy héritera de nombreux Rêves dont elle s’inspirera plus tard pour peindre : Banane Sauvage, Serpent d’Eau, Kangourou, Cacatoes, Mangue Sauvage, et la Bergeronnette Willy. Sa mère est une locutrice Luritja, et de ce côté aussi elle va pouvoir puiser dans un éventail assez large de thématiques dont le Rêve des Sept Soeurs, Raisin Sauvage, Deux Femmes, Grotte Winpirri, Gibier du Bush, .… Pansy a perdu sa mère très tôt. C’est son oncle qui lui a transmis les Rêves de sa mère.

Pansy n’a jamais fréquenté l’école mais a appris à survivre dans le bush. C’est d’ailleurs à dos de chameaux, en 1959, que sa famille se déplace d’Haasts Bluff à Papunya, une nouvelle communauté que le gouvernement vient de créer. Elle va y apprendre l’anglais « en écoutant de temps en temps », tout en travaillant comme domestique. Elle effectuera des tâches ménagères régulièrement : Jeremy Long, un officier chargé de ramener les derniers nomades vers les communautés comme Papunya se souvient d’elle comme domestique à Haast Bluff.

Là, Pansy va assister à la naissance du mouvement artistique. Celui ci va démarrer en 1971 mais ne concerner, dans un premier temps, que les hommes. C’est-à-dire que la toute nouvelle coopérative qui se met en place, n’a pas les moyens de confier le matériel à tous. Et on ignore encore la richesse des connaissances transmises par les femmes, et la richesse des rituels féminins. Mais Pansy est liée à de nombreux peintres. Elle apprend en observant des artistes bien connus comme Johnny Warrangkula et Kaapa Tjampitjinpa. Elle veut peindre.

En dehors de quelques artistes comme Pansy, sa sœur Eunice ou encore Sonder Turner Nampitjinpa, les femmes ont commencé à peindre au début ou au milieu des années 1980 seulement. Et la plupart des femmes du Désert Occidental se familiarisent avec les techniques de peinture en aidant leurs maris à compléter le fond pointilliste. Pour Pansy, ce n’est pas le cas. Faisant preuve de liberté, d’indépendance, elle commence à s’exercer sur du papier et expérimente des collages avec des graines (les graines initi dont on fait des colliers ou des bracelets). Puis elle passe à la toile que par la suite, elle va tenter de vendre à Alice Springs, la seule ville du centre de l’Australie. Elle va passer de plus en plus de temps à Alice Springs et elle s’y installe définitivement à la fin des années 1980. Entre 1975 et 1983, date à laquelle elle se met à peindre pour le centre d’art, elle met sa carrière de peintre entre parenthèses.

Entre temps, en 1978, elle va approfondir ses connaissances des terres de sa famille, des sites dont ses parents et grands parents avaient la charge spirituelle. Durant ce voyage, elle est accompagnée par des anciens, dont Old Mick Walungarri. Sur une large zone géographique, de Wiyinpirri à l’extrême oriental des chaînes d’Ehrenberg, de Illpilli (le site où sa mère est née et dont son grandpère était l’un des principaux gardiens) ou encore Kumparumba, les anciens lui montre les points d’eau, les sites remarquables et racontent les histoires anciennes, celles du Temps du Rêve relatives à ce territoire.

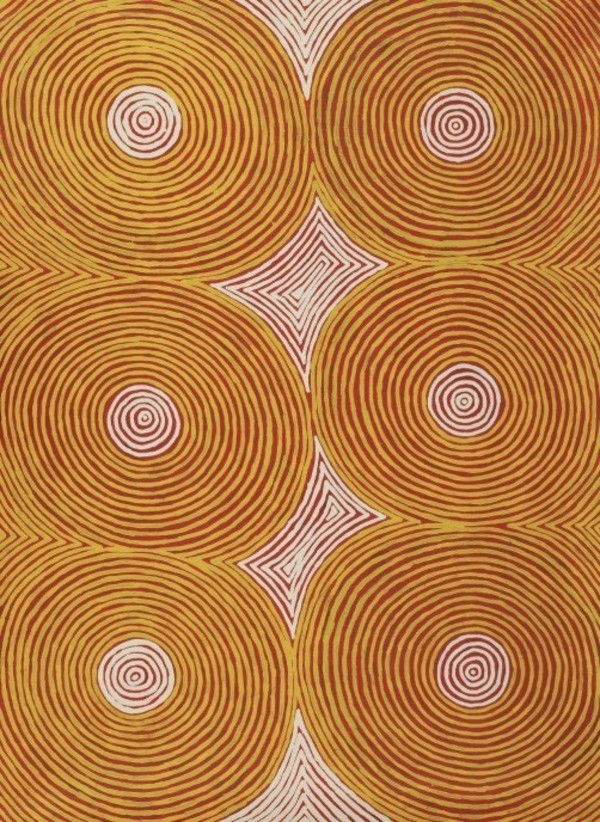

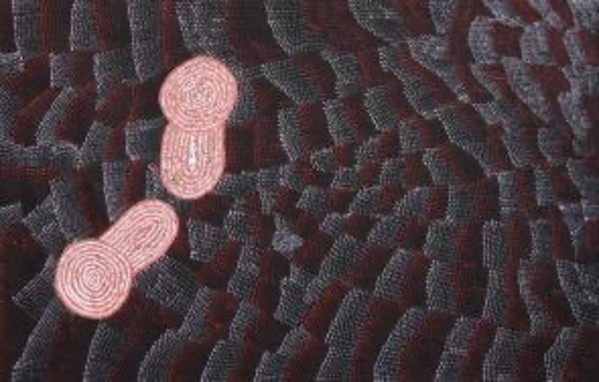

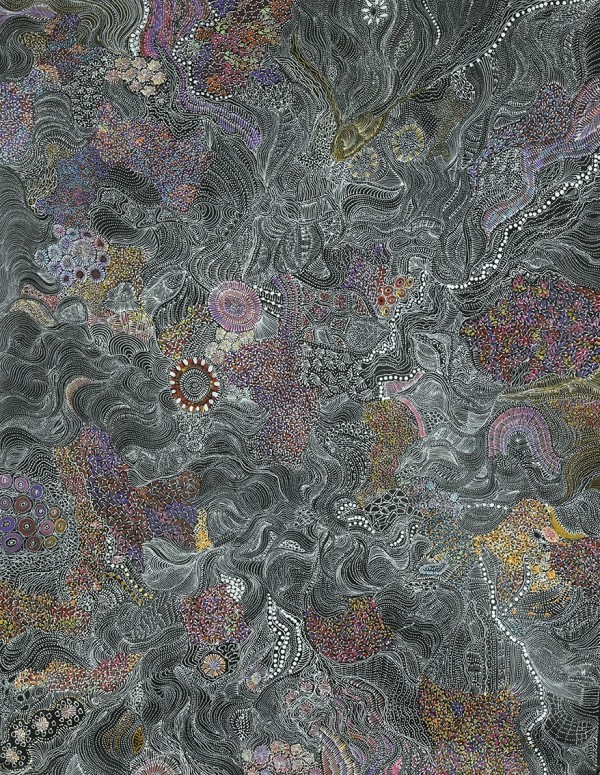

Ce périple est l’occasion pour Pansy de se remémorer les détails des histoires traditionnelles et elle va pouvoir y puiser pour renouveler les thématiques. Ce qui marque la carrière de Pansy, en plus de sa précocité, c’est la richesse de son style. Presque jamais elle ne peindra de toiles très classiques, elle se distinguera quasi toujours par son le travail du fond, développant un style particulier. Pansy utilise toutes les harmonies allant de bleus foncés, de mauve ou de rose, de marron et de vert, et parfois basculant franchement dans les tons acidulés que seul le blanc, souvent présent, vient atténuer. C’est parfois les points blancs qui viennent couvrir un fond coloré. Elle utilise aussi très souvent deux tons pour peindre un même point, donnant une atmosphère très légère à ces compositions. Alors que les artistes de Papunya vont longtemps employer une gamme chromatique très restreinte, la palette si large de Pansy dénote. Ce n’est pas que la façon de peindre les points qui marque son œuvre ; c’est sa façon si personnelle de les déposer en larges zones, construisant sa peinture autour du fond et non plus seulement des motifs traditionnels peints à la brosse. Dans certaines œuvres, le champ de points devient presque le principal, l’histoire comme disent eux mêmes certains aborigènes, c’est-à-dire les motifs claniques, devenant très secondaires. Là encore, si aujourd’hui les couleurs vives envahissent bon nombre de peintures aborigènes, à l’époque, les choix de Pansy la singularisent franchement. Comme pour beaucoup d’artistes du centre de l’Australie, la couleur est un choix artistique mais pas seulement. Les couleurs soulignent la vitalité d’une zone qui paraît quasi désertique, mais qui pour les Aborigènes est une zone emplie de vie.

Alors oui, s’il fallait résumer son style, on pourrait évoquer son côté très décoratif. Mais il ne semble pas que Pansy ait développé ce style pour plaire, pour vendre. C’est quelque chose qui lui est propre, qui colle à sa nature. Et c’est la première à peindre dans ce genre, avec cette légèreté. Et chez elle, pas de facilité comme chez beaucoup d’autres peintres qui multiplient les mêmes schémas, sans se donner à l’art. Son œuvre est foisonnante, elle a expérimenté de nombreuses séries, très différentes dans l’aspect, la touche et les tons ; preuve s’il en est qu’elle ne cherche pas à se conformer à la demande, à se répéter. On a ici affaire à une vraie artiste, sincère.

Même si sa côte n’atteint pas celles d’autres grandes figures dont le style séduit d’avantage les amateurs d’art contemporain, il ne faudrait pas balayer d’un revers de main son apport important, son exemple, sa volonté. Et si certaines de ses pièces offrent un intérêt modéré, d’autres sont vraiment de bonne facture, très originales. Pansy est une artiste dont il faut redécouvrir l’œuvre.

Il faut aussi dire qu’elle a baigné dans une atmosphère artistique avec de nombreux exemples autour d’elle. Eunice Napangardi a popularisé le thème du Bananier Sauvage peint de façon réaliste et très décorative, déjà en dehors du champ de la tradition pure. Son jeune frère, Brogus (Brogas) Tjapangati est très peu connu du grand public mais a été un excellent artiste, qui a été influencé dans le style par Clifford Possum Tjapaltjarri. Sa sœur Alice était mariée à Dinny Nolan Tjampitjinpa, l’un des fondateurs du mouvement.

L’un des Rêves principaux de Pansy est le Rêve de Grêle, associé à celui de la Bergeronnette Willy. Au Temps du Rêve, au moment où, les déplacements d’Ancêtres (des sortes de divinités protéiformes) et leurs actions vont créer le monde, la Bergeronnette se déplaçait dans la zone du Désert Occidental, proche de ce qui est aujourd’hui la frontière avec l’Australie Occidental et celle du Territoire du Nord. Elle va croiser les Anciens qui vivaient à Illpilli, Elle leur dit que s’ils regardaient vers l’ouest, ils verraient un petit nuage mais aussi que bientôt ce nuage allait se transformer en orage et qu’ils devaient construire un brise-vent pour se protéger. Malgré la construction du brise-vent, d’énormes grêlons sont tombés, ont tué de nombreuses personnes et ont marqués le sol. Mais il y a désormais un point d’eau à Illpilli dont l’eau est froide c : elle est la résultante de la chute de cette grêle.

Dans les premières publications sur l’art aborigène, les peintures de Pansy sont souvent reproduites.

Son travail a été inclus dans de nombreuses expositions importantes en Australie où à l’international. Ses peintures sont montrées ainsi dans quelques-uns des musées australiens qui comptent comme à la Queensland Art Gallery à Brisbane en 1988 et présenté sur la couverture du catalogue The Inspired Dream mais aussi par exemple au moment de la présentation de la collection de la Fondation Richard Kelton, ou l'exposition « Karnta » à la New South Wales Art Gallery de Sydney (1991) et encore « Mythscapes » à la National Gallery of Victoria de Melbourne en 1989. Elle a eu deux expositions personnelles, la première à l'Opéra de Sydney en septembre 1988 par l'intermédiaire du Centre for Aboriginal Artists (pour qui elle a peint occasionnellement) suivie d'une à la Gallery Gabrielle Pizzi à Melbourne en mai 1989. D’autres suivront.

En 1989, elle remporte un premier prix artistique majeur, le sixième National Art Award (aujourd’hui Testra Award) et en 1993 le Northern Territory Art Award.

Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publique et privées dont : Holmes à Court Collections Queensland Art Gallery National Gallery of Victoria Museum and Art Galleries of the Northern Territory Donald Kahn Collection, Lowe Art Museum (USA) Hank Ebes Collections Artbank National Gallery of Australia the Kelton Foundation Collection, USA Art Gallery of New South Wales Hood Museum of Art, USA Central Collection, Australian National University, Canberra